多くの企業で成果主義の導入はやはり必要なのだろうと思われます。日本で2000年以降に導入された成果主義のシステムは、1990年代と比べ“マイルドな成果主義”となる傾向がみられるそうです。

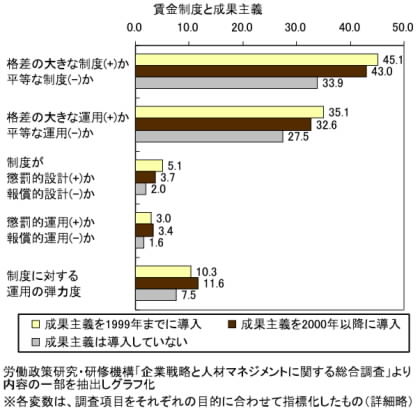

【成果主義導入と賃金格差。「変貌する人材マネジメントとガバナンス・経営戦略」(労働政策研究・研修機構、2005年)第2部分析結果をもとに編集】

■成果主義の設計と運用が変化した?

前回の記事で、JILPT(労働政策研究・研修機構)の「長期雇用と成果主義のゆくえ」という調査結果をご紹介しました。調査分析は以前の報告書「変貌する人材マネジメントとガバナンス・経営戦略」(2005年、労働政策研究報告書No.33)ですでに発表されていて、そのなかに成果主義の導入とその影響についての分析が詳しくされていました。少し興味深いところがあったので、再びご紹介します(詳しい内容は労働政策研究・研修機構(JILPT)などから本編をお読みください)。

なお、基となった調査アンケートは2004年に行われたもので、回答企業の全従業員数平均は約1304.4人(正社員数平均は781.8人)です。大企業だけではなく「相対的に規模の小さな中堅企業の実態を明らかにした」とされていますが、そもそも従業員数200人以上の企業しか調査対象にしていません。中小企業ははじめから分析対象外であることを差し引いて数字を認識してください。

成果主義は1992年ころ、バブル崩壊が一時的な景気後退ではないということがはっきり認識されたころから、大手企業でも導入が始まってきました。しかしいくつかの事例ではその後モラールダウンなどを招き、良い結果を生んでいないとされています。

■21世紀になって弾力的な運用がされるようになった

冒頭のグラフは、同書第2部第4章第4-3-3表(1)(p.151)のデータをそのままグラフにしたもので、賃金格差について質問した結果です。横軸の数字は具体的な数ではなく指標です。たとえばグラフの1つ目の項目では、自社の賃金制度が「格差の大きな制度」である割合が高い場合は指標が高くなり「平等な制度」である場合は数値が低くなります。

これらについて、調査では「成果主義を導入している」「成果主義を導入していない」に分け、さらに導入した年が「1999年以前」「2000年以降」で2分したうえで指標を比較しています。前回の記事でも触れたように「成果主義を導入しているとする割合が約60%」です。うち「2000年以降に導入した企業が2/3」とのことですので、割合としては

・1999年以前に導入…20%

・2000年以降に導入…40%

・未導入…40%

ということになります(数字は概数)。

その結果、ほぼ自明のこととして、次のことがグラフに表現されています。

(1)成果主義を導入した企業は、賃金制度において、設計面、運用面いずれも格差が大きくなった

興味深いのは次のような点でしょう(グラフ上数値の違いはわずかですが、分析において統計的に有意な違いがあると結論付けられている)。

(2)2000年以降に成果主義を導入した企業では、それ以前に成果主義を導入した企業に比べて、賃金格差の小さい制度設計をしている

(3)2000年以降に成果主義を導入した企業では、それ以前に成果主義を導入した企業に比べて、実際の運用上の賃金格差が小さい

なおこれらに加えて、

(4)1999年以前に成果主義を導入した企業の賃金制度は懲罰的要素が強い設計となっているのに対し、2000年以降導入は報償的な要素が強くなっている

ような数字が出ています(ただしこの点については検定の結果「仮説は棄却された」=「統計上有意な差はない」と結論付けられています)。

・1999年以前に導入→“過激な成果主義”

・2000年以降に導入→“マイルドな成果主義”

といった性格付けができるかもしれないというわけです。

これらはあくまでも導入年で判断しているため、制度の変化などは明確に数字に現れていないと思います。でもおそらく、成果主義へと考え方が日本企業の性質に合った形へと徐々に変化していることを示しているのではないかと考えられます。成果主義が本格的に導入され始めたのが1990年以降とすれば、(一時期の失敗期を経て?)やっと地に足をつけた制度の導入期に入ったのかと推測しますが、どうでしょうか。