懐かしい昭和風の店舗を形式化して、フランチャイズ展開を始めている企業があります。

■フランチャイズに足を進める

以前の記事「昭和レトロ 1-昭和風の外食店増える」で、秋葉原UDXビルの「アキバ・イチ」を例に挙げて、昭和レトロ風の趣が強い外食店および商店街が増えていることを書きました。そんな昭和レトロを切り口にして繁華街に店を持ち、本格的なフランチャイズ(FC)展開まで足を進めている外食チェーンが現れています。

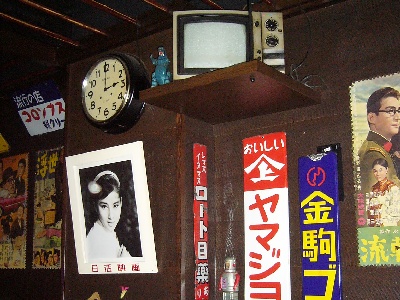

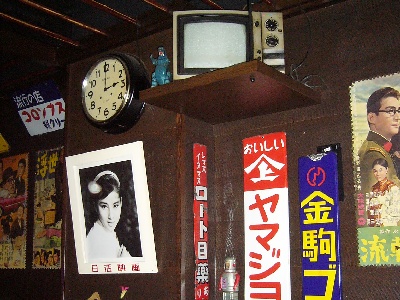

冒頭の写真は、居酒屋「半兵ヱ」渋谷店の店内。半兵ヱは、秋田に本拠を持つドリームリンクという会社がチェーン展開をしています。直営店20店のほか、すでにFC店が10店。半兵ヱ以外にもテーマパーク型居酒屋(銀座カンカン)、駄菓子バー、ラーメン店などの外食業態を開発していて、それらを併せると、2007年1月時点で直営店35店、FC店50店とのことです。

半兵ヱ http://www.hanbey.com/index.html

(株)ドリームリンク http://www.dreamlink.co.jp/

半兵ヱのエリア・フランチャイズ制による多店舗化を目指して、この1月から各都道府県のエリア本部募集を開始しました。

外食チェーンのFC展開自体はもちろん珍しいものでなく、事業拡大の一歩と位置づけられるでしょう。やはりここで注目したいのは、「昭和レトロ」の定番作りに踏み出していることです。同社にFC本部(フランチャイザー)としての実力がどの程度あるかは何も確かめていませんが、直営からFC、さらにエリアFCへと体制を構築できるということは、とにかくも店舗の運営をフォーマット化(標準化)していると考えられます。

■ひと月に21回訪れた客がいた

店内の様子は見ての通り。壁は多数のポスターや看板(日活映画、ソース・醤油、洗剤・薬、赤玉スイートワインの有名な女性ポスター…)でいっぱいです。止まった時計、映らないテレビ、コカコーラの250ml復刻缶、鉄腕アトムの人形など、小物・大物がそこかしこにあります。BGMはもちろん昭和の歌謡曲、童謡の類で、次々に懐かしい曲が流れてきます。

メニューは実に多種多様。焼き鳥、串焼き、おでん、鉄板焼き、刺身、漬物、揚げ物、駄菓子、酒(ホッピーや電気ブランから定番ウイスキーまで各種)…。「のりたまご飯」(卵ではなく「のりたま」がかかっているご飯)「永谷園のお茶漬け」「大塚のボンカレー」など、目を惹くものだけでも挙げればきりがありません。

値段は、焼き鳥1本50円、目玉焼90円、“高級ねこまんま”180円、ウイスキーのショット290円、よっちゃんイカ30円…。客単価は2000円前後と一般の居酒屋より安く、酒抜きなら1000円強で済ませることもできるでしょう。「酒を飲みに行く」という感覚より「夕食を食べに行く」気持ちにもなろうものです。

実際、ある店ではひと月に21回も来店した“サラリーマン”(あえて「ビジネスパーソン」という表現を使ってません)がいたそうです。店の人も心得たもので、そのお客さんが「いつものください」と言うだけで、ちゃんと「その人にとっての定番メニュー」が出てくるようになったとか…。ここまでくれば、もう「馴染みの定食屋」を超えて「夕食を食べる別邸」というような存在かもしれません。

お客さんは、昭和を懐かしむオジサンだけでなく、けっこう若い人や女性もいるようです。私が訪れたときには、高校生かと思われるカップルが(もちろん酒ではなく)食事しに来ていました。基本的には昼は店を開けず午後5時以降の開店のようです(店によって違うかも)。2時間の時間制限あり。

■オペレーションに工夫

FC本部の資料によると、「素人でもできるシンプルなオペレーション」で「1カ月の研修で開業可能となる」とのこと。たとえば“お通し”については、生キャベツがテーブルに始めからゴソッと置かれていて客が勝手に好きな量を食べることになっています(自動的にお通し各人380円ナリ)。焼き鳥など料理が出てくる入れ物は、なんて呼べばよいのでしょうか、弁当箱の蓋に網を置いたような金属製の皿です。多くの食材を同じ入れ物で提供できるようにしながら、洗い場の面倒もかけないような工夫がみられます。

オペレーションを単純化しながら多数の「昭和の本物」に近いメニューを提供できる仕組みを工夫して作り上げている様子が伺われます。一つの収支モデルとして、次のような数字が同社の資料に示されています(数字は簡略化し、一部丸めている。1カ月)。

売上高 ――――――― 400万円

売上総利益 ――――― 280万円

人件費 ――――――― 100万円

その他一般管理費 ―― 75万円

営業利益 ―――――― 105万円

■濃いレトロ、薄いレトロ

あくまでも外部から見た感想に過ぎませんが、いくつか懸念材料も感じられます。

メニューが非常に多いこと、および薄利多売であることなどからは、厨房で調理をする人の労働負担にかなり頼っているところがありそうです。お客の数がさほど多くない時間帯でも、少し注文が重なると、料理が出てくるのが遅くなってしまったりする可能性があるでしょう。単品の焼鳥屋さん、お好み焼き屋さん、バーとかならカウンター越しにさっと注文してさっと食べることができるのと比べ、顧客にいらいらさせてしまう頻度が高くなってしまうことはないのでしょうか。

もう1つの懸念は、店の運営ではなく店舗コンセプトに関してです。昭和レトロのポスター、料理、小物が、これでもかと店内に満ち溢れているととても面白いのですが、一つ間違って“やりすぎ”にならないかと心配します。単独店で少数の固定客を長くつなぎとめることに成功している店ならともかくも、繁華街を中心に多店舗展開して広く顧客を集めるとしたら、際立って面白い作りは濃すぎて、逆に“飽き”を生じさせるもとになるのではないかと思われます。

つまり、いままでの昭和レトロが「特に意識して訪れる場」「遊園地のように遊びに行く場」つまり“ハレ”の場として注目されていたものだとしたら、「飽きのこない日常集う場」「安心して毎日定食を食べられる場」つまり“ケ”の場としての店舗開発をしていくことが、息の長いフォーマットとして根付くための重要な視点ではなかろうかと思うわけです。「ナンジャタウンの福袋商店街」や「台場1丁目商店街」とは求めるものが少し違うはずです。

でもまあ、それは次のステップなのかもしれません。今は少し尖がっていた方が注目も浴びるし、まだまだ飽きもこないでしょうから…。

■多店舗展開しやすいフォーマットはどれか

他に昭和レトロ居酒屋として次のようなところが挙げられます。

・ハッピー

五反田と新宿(2店、うち1店は立ち飲み店)の計3店。NKG & アソシエイツという会社がプロデュース。マスコミによく取り上げられる店としてはこちらもかなり有名です

NKG & アソシエイツ http://www.nkg.gr.jp/shop/happy.html

五反田ハッピー店長blog http://g-happy.cocolog-nifty.com/blog/

・まんぷく食堂 有楽町コンコース

・朝日食堂 六本木

・ラッキー酒場 麻布十番

・三茶氣 三軒茶屋。経営はエイジア・キッチン

・昭和横丁 蒲田

これも挙げればきりがありません。web上の情報とかを見る限り、“昭和度”の濃さ/薄さ、酒中心/食事中心、価格帯など違いがあります。多店舗化を考えるかどうかは経営者の考え方によるでしょうが、標準フォーマットとして成立しやすい業態はどのあたりにあるのでしょうね。