若田光一宇宙飛行士がISSの船長の役割を担い、活躍されています。一つのコミュニケーション・ミスが重大事件を引き起こしかねない宇宙では「誰がリーダーであるかを誇示する必要はない」。組織のあり方について、一つ先の未来モデルを示しているのかもしれません。

[宇宙飛行士の仕事力、林公代著、日経プレミアシリーズ、2014年]

■宇宙飛行士と管制官

本サイトで久しぶりに、宇宙もの書籍をご紹介します。宇宙ライター林公代氏の最新著。出版に際し4月22日に、東京の八重洲ブックセンターで「宇宙飛行士・管制官の仕事力に迫る!」というトークショーが開かれました。それも聴講してきましたので、本書とトークショーの内容を含めて少しだけメモをまとめてみました。

「宇宙飛行士の仕事力」目次

第1章 日本人初の「国際宇宙ステーション船長」誕生

なぜ船長に選ばれたのか

仕事は打ち上げ前に終わっている

一匹狼型チャレンジャーから協調型リーダーへ ほか

第2章 「1000分の3」の選抜試験

理想の宇宙飛行士8つの資質

覚悟をうながすチャレンジャー号事故の映像

ディスカッションで能力をあぶり出す

最後の合否を分けたもの ほか

第3章 「想定外」でも生きて帰るための訓練

最短4年半の訓練

本番より厳しいシミュレーション

リーダーの間違いを指摘できるか

ミスを極力減らす方法 ほか

第4章 仕事場は宇宙

「あうんの呼吸」の過信は禁物

短時間でチームワークを築くには

命令しないリーダーが一番 ほか

第5章 宇宙飛行士はつらいよ

大変なのに、つらそうに見えないわけ

宇宙飛行士の「引きこもり」事件

遠慮しすぎず、気にしすぎない ほか

■超現実の世界で通用するリーダー像

目次を見るだけでも、これが宇宙に関心のある人だけに役立つ話ではなく、一般の企業、組織、個人にとって多くの示唆があることがわかると思います。

地球上では、組織の中で少しくらいのコンフリクトがあっても、普通は当事者にとって逃げ場が全くないわけではありませんし、直に人の生命につながる場面は少ないでしょう。しかし宇宙では「ちょっとドアを出て外の空気を吸ってくるわ」とはいきません。また、ほんのちょっとのミスがクルー全員の命を危険にさらす可能性があります。この状態を、“生死と隣り合わせの中でごまかしのきかないミッションを遂行していく”という意味で、私はよく「超現実的な世界」と表現しています。

その超現実的な宇宙ミッションの世界にも、かつてのマーキュリー・アポロ計画/スプートニク・ボストーク計画の時代と今とでは、組織づくりに関して大きな考え方の変化があります。NASA(アメリカ航空宇宙局)もРоскосмос(ロシア連邦宇宙局)もそれぞれ失敗を重ねた上で、それぞれの長所を取り入れた運営システムに成長しています。JAXA宇宙飛行士の若田光一さんが日本人として初めて、かつ(軍出身でなく)文民出身として初めてISS(国際宇宙ステーション)の船長となったのは、若田さんの能力・人柄とともに、組織運営の考え方が変わってきた大きな流れの中にあると受け取ることが出来ます。

本書の中に「誰がリーダーであるかを誇示する必要はない。たとえるなら『透明な氷のような船長』でありたい」という若田さんの言葉が紹介されています。かといって、日本のくたびれた組織の管理職のように“いてもいなくても同じ”という存在ではもっと困ります。リーダーは一体何をする役目で、そのためにどんな考え方をもっていたらいよいのか。現代の一つのリーダー・モデルが本書の中で説明されているのではないかと感じられます。

林氏は4年前に「宇宙飛行士の育て方」という本を書かれていまして、その時も本ブログで紹介しようと思っていたのですが、書き逃していました。

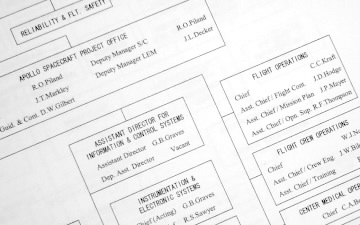

■基礎訓練だけで1600時間強?

本書に、JAXA資料による「宇宙飛行士の訓練の流れ」(最短4.5年)と、そのうち基礎訓練(1.5年)の説明が記されています(冒頭の写真参照)。これによると、次のような訓練で構成されています(たぶんここに示されているもの以外にもカリキュラムがあるのだろうと推測します)。

・イントロダクション(163時間)

施設ツアーが105時間と多い

・基礎工学(45時間)

航空宇宙工学概論、電気・電子工学概論、計算機概論

・宇宙機システム・運用概要(53時間)

各国の宇宙機、ロケット等の概要

・ISS/きぼうのシステム(174時間)

ISS運用、ISSシステム、きぼうのシステム・運用訓練

・サイエンス(162時間)

宇宙科学研究、ライフサイエンス、微小重力科学、地球観測・宇宙観測

・基礎能力訓練(1031時間)

一般サバイバル技術訓練、体力訓練(104時間)、飛行機操縦訓練(240時間)、英語(200時間)、ロシア語(200時間)、メディア対応訓練、写真技術、水泳技術ほか

計算してみると計1600時間強。飛行機操縦、語学、および体力関連で全体の約1/2といったところでしょうか。項目を見るだけで我々一般人はため息をついてしまいそうです。もし私が候補生になったとしても、余裕を持って取り組めそうな時間は「水泳技術」(5時間)くらいしかなさそうです。ハァ…

これ以外にも、さまざまな情報が盛り込まれています。

■必要十分な情報を、相手を見て伝える技術

4月22日に行われた八重洲ブックセンターでのイベントは、林公代氏ともう一人JAXA管制官内山崇氏のトークショーで、内山氏は現場で起こるあれこれを結構生々しく話されていていました。内山氏は、自身が宇宙飛行士選抜試験の最終選考まで残った経験があり、その後日本実験棟「きぼう」やHTV「こうのとり」の管制官として活躍されています。

面白い話はいくつもあったのですが、以下に少しだけ挙げてみます(私のメモに基づいて再構成したもので、本人の発言通りではありません)。

まず、主に“管制官”に求められるコミュニケーションの話:

・限られた時間内にコミュニケーションを完了させなければならないので、短い言葉で的確に伝える必要がある。まず結論を言ってから、その理由などを説明する。事前にさまざまな訓練やコミュニケーションをとっていれば、(複雑な背景なども)結論を言った段階ですぐに理解してもらえることもある

・伝えておけば安全だが、忙しい中で当たり前のことを伝えても、無駄になりうる。かといって「彼は言われなくてもわかっているだろう」と安心しすぎてしまうのも、後で問題が起こりかねない。プライオリティの判断はフライトディレクターにかかっていて、重大である

・完璧すぎるリーダーに対しては特にその線引が難しい。現場(ここでは宇宙飛行士)の側としては、たとえわかりきったことを伝えられても、広く聴く姿勢が必要だろう

■マニュアルでもカバーしきれない状況

ついで、マニュアルとルール、リスク管理の話。

・「こうのとり」のマニュアルは、実にその95%がトラブル対処法についての記載である

・運用にあたって、確固としたフライトルールがあり、それに沿っている。リスク回避に関しても、例えば「1つ壊れたときは fail operative」「2つ壊れたときは fail safe」といった指針があり、それに従う。マニュアルにその場合の対処法を示してある(のでその記述が大半を占めてしまう)

・とは言いながら、運用の世界では何ヵ所壊れようが、簡単にミッションをあきらめるというわけにもいかない。マニュアルには1つ2つ壊れた後の対処法まで書かれているが、その先、追加で何をしていくべきなのかをリアルタイムで決めていくことが求められる

人材育成、組織開発、キャリア形成、コミュニケーション論など、いろいろな視点から参考になろうかと思います。