大規模組織の内部に切り込んだ、一種のマネジメント事例として読みました。NASAといっても構成するセンターごとに生い立ちも組織文化も違うなど、興味深い記述があります。一般の組織運営でも役立つヒントが多数あるのではないでしょうか。

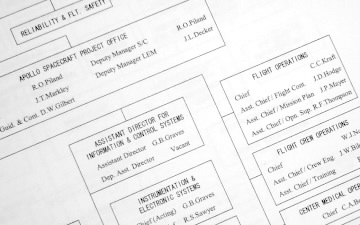

〔本書付録にある詳細な「組織図」(有人宇宙船センター)。クリス・クラフトなどの名が見える〕

【佐藤靖(著)、2007年刊、東京大学出版会】

■天下のNASAだって、ただの人の集まりじゃないかっ

本サイトでは、これまでも宇宙機関に関連する話題を組織・人事的な視点から記事にしてきました(月の記憶、ドラゴンフライ-1、同-2、同-3、日本企業はNASAの危機管理に学べなど)。本書は、まさにNASAという組織の分析がテーマです。ただし現在のNASAの話でなく、1950年代後半から1970年くらいまでのアポロに代表される時代が対象です。副題は「巨大システム開発の技術文化」。

遠くからNASAのような組織をぼやっとみている限りでは、一枚板の強固でシステマチックな組織だと思えてしまいます。しかし本書ではまず、NASAを構成する各センター間に相違があることが明確にされています。さらに、ワシントンのNASA本部から持ち込まれる技術手法や送り込まれる管理者が各センターと盛んに軋轢をもたらし、時に変化し、時に挫折する様が丁寧に描かれています。

ようするにNASAといえども、我々の身近にころがっているそこらの会社と同じ未成熟な組織に過ぎないのでしょう。歴史的事実を示して説明されることで、そんな当たり前のことに今さらながら気付かされます。

本書の第1章から第4章で、NASAの4つの異なるセンター(マーシャル宇宙飛行センター、有人宇宙船センター、ジェット推進研究所、ゴダード宇宙飛行センター)についてまとめられています。第5章は日本の宇宙開発機関の話題です。

〔目次〕

序章 未踏技術への陣容

第1章 フォン・ブラウンのチーム学

第2章 アポロ宇宙飛行船開発

第3章 大学人の誇りと試練

第4章 科学者たちの選択

第5章 人間志向の技術文化

終章 システム工学の意味

■あちこちで反発を浴びる「システム工学」

第1章を単純化してみると…

・ロケット技術者の第一人者でありマーシャル宇宙飛行センターをまとめるリーダーとしても長けた能力を持つヴェルナー・フォン・ブラウンらが、

・NASA本部から持ち込まれる「システム工学」の考え方と対峙し、時に猛反発しながらも、

・フォン・ブラウンの卓越した判断力とチームの団結力を背景に、サターンV型ロケット(アポロ打ち上げに使ったロケット)開発プロジェクトを大成功させる。

・ただしフォン・ブラウンが退いた後は、予算縮小の波の中でチームは縮小(消滅?)していく。

第2章については…

・有人宇宙船センターは、ロバート・ギルルース、クリス・クラフトといったリーダーの下で“徒党的”ともいえる組織に成長していたが、

・NASA本部から送り込まれたジョセフ・シェイによって、(それまでとは水と油のような考え方である)システム工学の手法がもたらされ、

・既存メンバーと頻繁に衝突しながらも、有人宇宙飛行のための業務体系化に成功していく。

・アポロ1号火災事故を機にシェイが去ったこともあり、「人的解決」も「システム工学的解決」の要素も持ち合わせた組織作りが進み、アポロの成功につながっていく。

うーむ、概略としては少し下手なまとめ方だったかもしれません。詳細はぜひ本書を読んでみてください。リファレンスが非常に充実していますので、英語の資料にあたることができる方は、もっとずっと多彩な情報にたどり着くかもしれません。他の章でも、それぞれ興味深い記述があります。

■「属人的なノウハウ」と「脱人格化したシステム」

我々もいろいろなチームやプロジェクトに関わっていると、仕事の進め方で大きな違いがあることを経験します。特定の人のリーダーシップに引っ張られるチーム、仲間内ではツーカーで自動的に意図が伝達し事がうまく運ばれるチーム、常に細かく明示的なドキュメントを作ってそれを軸に仕事を進行させるチーム…。チームの仕事の運び方を認識していないと、実力のある人でも全然役に立たなかったり、険悪なチーム構成になってしまったりします。

それでいて、特定の組織文化に染まったメンバーだけで仕事を続け異分子の参加を避けていると、組織そのものが衰退したり、大きな失敗につながったりします。某老舗食品会社の製造日偽装事件など名の知れた企業の不祥事がここのところ次々明らかになっていますが、外部からの異分子が経営に参画していればもっと早く手を打てた事例かもしれません。あるいは異分子にあたる存在が、昨今の事件発覚(ひいては正常化)に一役買っているのかもしれません。

また、プロジェクトの初期に取り決めた仕様や契約がいつのまにか変わっていくことはままあります。状況変化に柔軟に対応できる人がいたからこそ成功したプロジェクト、きっちりドキュメントをまとめることをしなかったために崩壊したプロジェクト、各人の責任範囲を明確化した故に相互補完できず特定の人にしわ寄せがいったプロジェクト…。本書を読みながら、自分の過去の失敗が思い浮かんでくることもありました。

「経営はアートかサイエンスか」は長く議論されているテーマです。本書で使っている用語と少し意味が違うかもしれないことを承知で単純な表現をすると、

「属人的(≒アート的)手法」と「脱人格的(≒サイエンス的)手法」の衝突

が本書の重要な視点といえそうです。

—

本書については、宇宙開発の分野で有名な技術ジャーナリスト、松浦晋也氏のblogでも紹介されています。ご参考まで。

「NASAを築いた人と技術 巨大システム開発の技術文化」