脳の内部を客観的に測る装置として、fMRI、NIRSなどいくつもの測定器が普及しています。医学的な用途に限定されず、マーケティング、心理学、社会科学などさまざまな分野に応用されつつあります。ただし新たな“迷信”には騙されないよう。

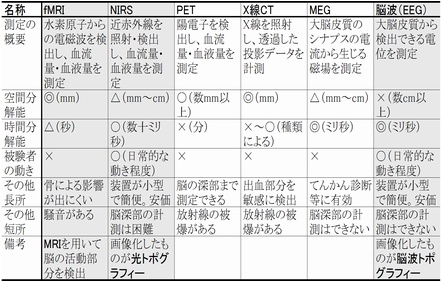

〔主な脳の内部測定機比較〕

■次々に研究される脳の内部

脳の内部を測定し画像などに投影する検査手法(脳イメージング技術)が、ここのところ注目を浴びています。脳を外科的に切り開くのではなく、電磁波や近赤外線などで非侵襲に測定できる技術で、行動と脳番地などとの関連を調べることができます。

これらは、例えばある種の心理学テストとか、アセスメント、アンケートやヒアリングを介した広告効果の測定といった方法に比べ、明らかに客観的な測定です。なにせ人間は、アンケートなどの答では意識的、無意識的にたくさんのウソをつきます。科学的定量的に測定しているつもりであっても、言葉を介した測定では本当の本音が埋もれてしまいかねないものです。それに比べると、脳の物理的な変化を直接汲み取った結果は、測定という意味においては確かに客観的です。

冒頭の表は次の6種類の装置(手法)を比較したものです。

・fMRI(機能的磁気共鳴画像法 :functional Magnetic Resonance Imaging)

・NIRS(近赤外線分光法 :Near InfraRed Spectroscopy;光トポグラフィー)

・PET(陽電子放射断層撮影法 :Positron Emission Tomography)

・X線CT(X線コンピューター断層撮影装置 :X-ray Computed Tomography)

・MEG(脳磁図 :Magnetoencephalography)

・脳波(EEG :Electroencephalogram)

それぞれ長所短所あります。fMRI、PET、X線CT、MEGの場合は、大きな測定装置の中に頭や身体を入れてじっとしていることが求められます。PETとX線CTは放射線による被曝が多少なりともあるという意味で、完全な非侵襲とはいえません。NIRSや脳波は、細かいイメージ解析というより、頭に10~30個つけたプローブ(センサー)単位での測定です。

MEGは装置が大げさな割に空間分解能が低く、医療的目的で使われることが多いようです。医療的な目的でない場合、被爆があるPETとX線CTは選ばれません。残るfMRI、NIRS、脳波計について、概ね次のように使い分けられているようです。

(a)少し大げさになってもよいから、何かの作業に対して脳のどの部位が反応したかといった細かい関係を分析したい → fMRI

(b)人間の行動を前提とする場面(例えば広告やコンテンツに対する反応を見ながら、リアルタイムでその反応を調べるといった場面)を想定 → NIRSまたは脳波測定

■気をつけたい「脳科学の迷信」

先にも触れように、脳内の物理的測定は「測定という意味において客観的」でしょう。でも、脳内物質の単なる数量化が直接意味のある何かを示しているとは限りません。条件次第で「アセスメント」になりえますが、「イバリュエーション」ではありません。測定結果を意味のある解釈につなげたり、現実の評価の根拠としたり、人の能力育成に反映させたりするには、事例ごとに注意深く準備し判断する必要があるはずです。

世間では「脳科学」というキーワードが花盛りです。上のような研究が進んできたことを受けて、専門家だけでなく一般の人も脳についての関心を高めているわけです。しかし一方で、一般受けする話は少し間違うと似非科学に陥りかねません。神経神話(neuromyths:ニューロミス)、ようするに現代の“迷信”がこれから山のように生み出され、それを信じてブームらしき傾向もでてくるでしょう。テレビのドラマやバラエティで採り上げられているいわゆる“脳科学”はこの種の神経神話ばかり、という批判も少なくありません。

似非科学とまではいわなくても、次のようなことは避けたいものです。

・測定結果から短絡的に結果を導いたレッテル貼り(性格や行動傾向の決めつけ)

・脳トレの他人への強要

くれぐれもご注意を。

▽参考図書:

「脳科学と心の進化」(心理学入門コース7)

【渡辺茂、小嶋祥三(著)、岩波書店、2007年】

「神経科学 ― 脳の探求」

【ベアー、コノーズ、パラディーソ(著)、加藤宏司、後藤薫、藤井聡、山崎良彦(監訳)、西村書店、2007年】